| 航空遺産継承基金 ギャラリー 日本陸軍『航空写真帖』昭和8年5月 |

|

||

|

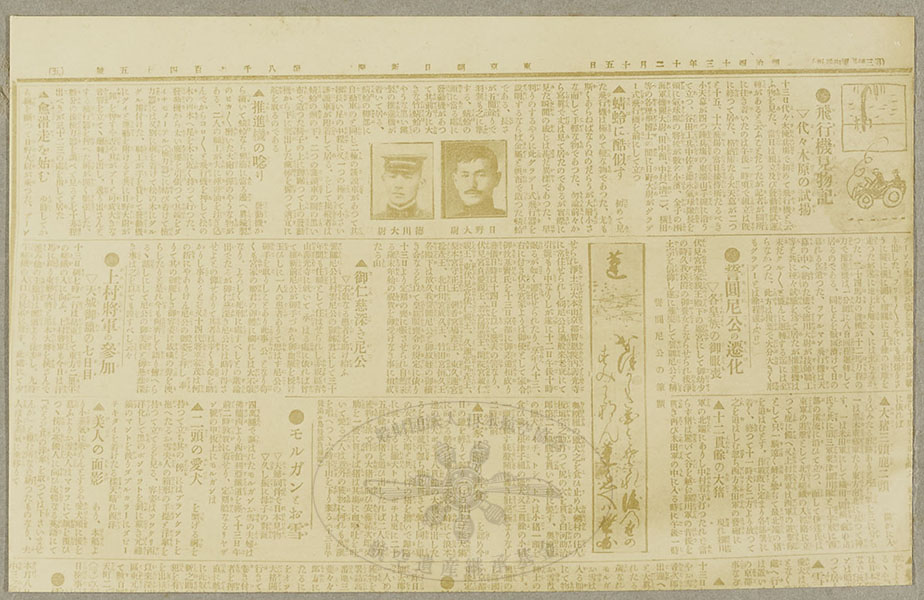

80/406枚目 画像ファイル名:Ka-089_p039-1.jpg 【オリジナルキャプション】 我国最初ノ飛行ニ関スル新間記事 其一 明治四十三年十二月十五日の東京朝日新聞の紙面。記事の本文は以下の通りです。 「明治四十三年十二月十五日 東京朝日新聞 ●飛行機見物記 ▽代々木原の試揚 十三日代々木練兵場で初めて飛行機と云ふ物を見た、当日は組立及び発動機試運転があると云ふことだつたが記者が同所に往き着いたのは午後一時頃で組立は既に終つて居た、格納庫たる大天幕が二つと十五、十六飛揚の当日接待所たるべき小天幕が四つ練兵場の東端山手線に沿うて立つ、谷田工兵中佐と徳永気球隊長を頭に気球隊の将校が数名小濱、金子の両海軍機関大尉、田中館、中村(清二)、横田等の各理学博士の間に日野大尉がグラデ―式飛行機を前にして立つ ▲蜻蛉に酷似す 初めて見た飛行機は極めて変な物であつた、尤も斯くあらねばならぬのだらうが大層小さな而して手軽な物であつた、勿論前々から写真で丈は見て居たのえあるが実際に見た瞬間の感じは甚だ異様であつた、早判りのするやうに此グラデ―式飛行器を説明するならば金属と帆布で造つた蜻蛉である、長さが五間余りで羽翼も之に準ずる、蜻蛉の頭に当る所に発動機があつて其前方に大きな竹蜻蛉のやうな黒い鉄製の推進器が着いて居る、蜻蛉の脚部に自動車のと同じ二輪の護謨車があつて其細長い尾の中程に又一つの極めて小さい護謨車が附着して居る、そして操縦者は蜻蛉の頭の下、二つの護謨車の間の黒い布で造つた椅子の上に蹲踞つて上の発動機から下に突出した鉄棒を握つて適宜に舵を取るのである 日野大尉 徳川大尉 ▲推進機の唸り 発動機から続いて蜻蛉なら頸筋に当る辺へ真鍮製のピカピカ磨いた大砲の弾のやうな物がある、二人の職工が夫に揮発油を注ぎ込んでからコロ〱と飛行機を押して松の木の根本へ尾を木に近く持つて行つた、発動機から太い麻縄を引つ張つて其端をダイナモメーテル(検力器)に結び着けて検力器には又別に綱を着けて松の木にグルグル捲付けた、職工が手を貸して発動機にグイと運動を附けると共に日野大尉が釦を押すや否や其がブーと可成大きな音響を立てゝ廻転し出し、逸り出さんとする飛行器を押へた綱が固く緊張した、数分の後検力器を調べて見ると七十基程出べきが三十二三の所を指して居た ▲愈滑走を始む 少時してから綱を絶つて日野大尉が乗つた、ブーンブーンと推進器が唸を生じて飛行器が駛り出した、フワリ〱と今にも飛揚いさうに縦に横に円く楕円に五丁余の距離を走つたが遂に地上を離るゝには至らなかつた、三十四馬力の機械が十二馬力程の力で推進機は一分間に八百回程廻転して居るのである、同じことを数回続けて日の暮れる迄遣つた、フアルマン飛行機は天幕の中へ納めた儘で徳川大尉が技師職工等と共に種々試験を為て居たが推進機は未だクル〱と盛んに廻転する迄には至らなかつた、此方は複葉で大分大きく形もグラデーとは余程違ふ |

||

* 間違いなど、お気づきの点があれば御一報いただければ幸いです。 禁無断転載 © 一般財団法人 日本航空協会 © Japan Aeronautic Association 写真資料の貸出利用について |

2024/09/25から設置