| |

名機を生んだ設計者の「閃き」

元YS -11 設計部員、元日本航空機開発協会

常務理事、

日本航空宇宙学会名誉会員

鳥養鶴雄

*本記事は『航空と文化』(No.113)

2016年夏号からの転載です。

|

2019.8.9 |

|

| |

名機とは何か

「記録樹立を目標に開発された飛行機が、記録を達成した。それだけで名機と言えますか?」

1970年代の初め(昭和40年代の半ば)、木村秀政、佐貫亦男、駒林栄太郎などの大先生が、ご健在だった頃、航空雑誌が企画した “航空史に残る名機100” を選ぶ会合に筆者も呼ばれた。筆者は、YS-11、XC-1そしてXT-2の設計室を遍歴して富士重工に復社し、不惑の年齢に達していたとはいえ、大先生から見れば若僧だったから、机の片隅で緊張していた。

日本の名機として、筆者が “航研機”(写真1)の名前を口にしたとき、木村秀政先生から反問されたのが、冒頭の言葉だった。

航研機が、周回長距離飛行の世界記録を樹立したとき、筆者は小学校の低学年だった。あのとき、大人達も含め、日本国内は、スポーツのワールドカップで日本チームが優勝したときのように湧いていた。日本の航空雑誌が主催し、日本人の航空関係者が選ぶ「航空史に残る名機100」の中に…航研機が無い…というわけにはいかないと思ったが、他の先生から「名機と呼ばれるには、相応しい Legend と Legacy が無くてはならない」。Legend は感銘する物語。Legacy は、後の飛行機に参考にされる技術遺産と理解することにしたが、「航研機は、その後の日本の飛行機にどの様な影響を残してきたか?」ということだ。

東京帝国大学航空研究所のような「国立研究機関は、研究機をつくるよりも研究設備の充実を図るなど、基礎研究に注力すべきだ」など、その役割には多くの議論が、今も残されている。例えば、YXXの国際共同開発で、私達(日本)は、低速風洞試験での研究を分担したが、それを行うためにイギリスのファーンボローにある風洞を利用した。それが、当時、世界でもっとも信頼できる、実績のある、精度の高い、大きな風洞施設だったからだ。

また、Legacy という点では、航研機と同じ時期に登場し、東京~ロンドン間の連絡飛行94時間で成し遂げた朝日新聞社の “神風” 号(写真2)や太平洋・大西洋を横断し、世界一周飛行を成し遂げた毎日新聞社の “ニッポン” 号(写真3)は、いずれも、陸・海軍が開発した司令部偵察機(高速戦略偵察機)や陸上攻撃機の転用だった。それらの制式型の機体は、いずれも特筆される戦績も残している。航研機は「なにを残したか?」。 |

|

| |

写真1 航研機

|

|

| |

写真2 “神風”号。朝日新聞社が使用した陸軍の九七式司令部偵察機の民間型(三菱雁型)

|

|

| |

写真3 “ニッポン”号。毎日新聞社が使用した海軍の九六式陸上攻撃機の民間型(三菱双発輸送機)

|

|

| |

J.スタイナー(B727担当VP)との対話

YS-11の開発が進行中のある日、ボーイング社の技術担当副社長J.スタイナーが、B727(写真4)の売り込みに来日し、航空工業会で16mm映画を使って開発経過を解説した。全機強度試験では、まさに終極荷重の100%に達したとき、胴体内の中央翼の上面に亀の甲羅のように罅(ヒビ:亀裂)が走り、一瞬で破壊した。同じアルミ合金でも20XX系と70XX系では、破壊の様相は全く違ってくる。感動している我々に、スタイナーは「ボーイングは、このように無駄の無い設計をしている」と得意顔で説明した。

だが、そこで、筆者は、手を挙げて発言を遮った。「ボーイングの設計は、おかしい!」「B727は、外翼の強度が余っているということだ。構造設計は、有害な変形や破壊は、クリティカルで無い場所で、まず兆候が発生するように設計すべきである。中央翼のようなところは、“僅かにユトリ” をもたせるべきだ。われわれ:日本の設計者は、破壊の情況を考えて設計している!」。

だが、そのとき、スタイナーは、ニッコリし、(英語で)チョット褒め言葉を言った。そして「貴君の指摘のように、外翼に強度の余裕があった。試験の後に、その強度余裕に合わせて中央翼を補強した。**kgの構造補強を加えることでB727の量産機の搭載量(ゼロ燃料重量)を、そのX倍の***kg増やすことができた。現状は無駄の無い設計になっている…。」スタイナーは、日本の技術者達の反応を楽しんでいたのかもしれない。

だが、“技術の伝承は難しい”。B777の計画が進行中のある日、某社から派遣された構造設計の中間管理者に「担当部分のクリティカルな箇所は?」と尋ねた。「コンピュータを使って、すべて100%で設計しています。」「えっ…!!」

|

|

| |

写真4 ボーイング727(下郷松郎氏撮影)

|

|

| |

設計技術者に求められるモノ

名門と呼ばれる進学高校を経て、有名大学の航空学科で高名な教授の指導を受けて卒業し、大航空機メーカーに就職し、共同設計室に派遣されてきた若い技術者が、製図板の前で沈思したままになってしまうことがあった。強度解析は苦も無くこなしていても、新しいモノを形にするのには、別の才能と経験が必要だったのだ。

太平洋戦争で活躍した一連の陸上攻撃機の主任設計者を務めた三菱重工の本庄季郎さんの言葉を借りれば:―

「…見本の無いものを試作するのに適する設計者は、難解な理論を理解する能力に優れ、既存の飛行機に関する情報を多量に脳裏に蓄えているだけでは物足りない。…いくらかの独創力をもち、具体的な構造の考案ができなくてはならない。」(『海鷲の航跡』より)

筆者は、この言葉に、新しいものを見出す “閃く” 才能を付け加えたい。

|

|

| |

誰が、いつ、どこで “閃いた” か

ーライト兄弟とC.リンドバーク

ここで、工学と理学、設計技術者と研究者の違いに触れておこう。研究者は、その能力を、一つのテーマに集中して、未知の領域を、より深く追求し、論文として社会に報せていくのが使命だ。それに対し、設計技術者の使命は、発表されている理論や研究、あるいは既存の工業製品の事例などを参照し、より優れた工業製品を、新たに創りだしていくことにある。そのため設計技術者には、より広く、より多くの情報(information/intelligence)を収集し、その中から有用なモノを見出す才能が問われる。そして、その能力を端的に発揮していたのが、人類初の、操縦された、持続した動力飛行に成功したライト兄弟だった。

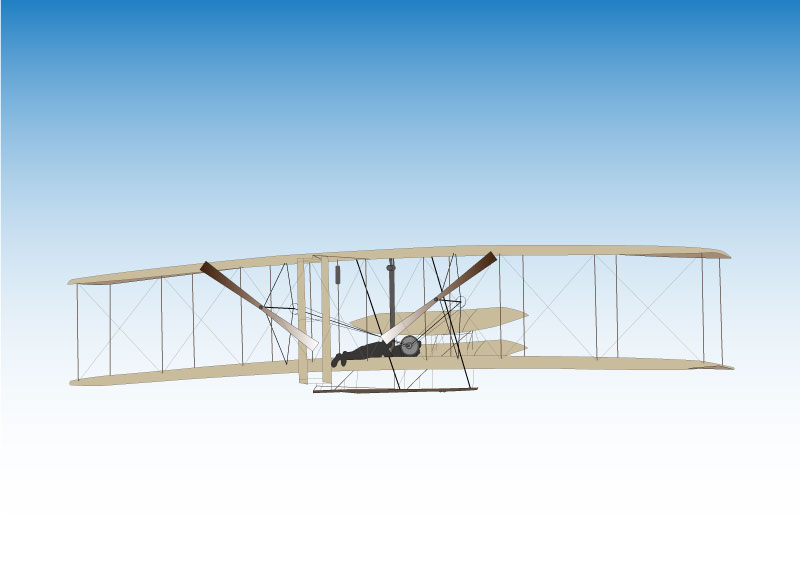

彼等は、自己流で闇雲に昆虫や鳥類の分析に取り掛かるようなことをせずに、「飛行に関する研究の現状」をスミソニアン協会に照会する。ここで大切なことは、“誰に聞くか?” という選択と “回答が貰えるような内容の文面” を認(したた)めたことだ。これが成功への第一歩だった。そして見落としてならないのが、集めた情報を鵜呑みせず、風洞を自作して、再吟味(検証)したことだ。そして大切な “閃き” は、飛ぶ鳥の観察から生まれた。横の安定(左右の傾きの補正)と操られた自由な飛行が、起き上がり小坊子や舟と違って、横操縦(つばさの動き:撓み)によって得られていることを見出したことだった。それを大型ヒコーキ凧(写真5)とグライダーで検証する。安全な飛翔がテストできる…定常風の吹く、緩やかな砂丘も、中央気象台の情報をもとに探しだし、東海岸のキティホークで有人テストを開始する。そして1903年(明36)12月17日、初飛行に成功する(写真6)。

―それ以後のことは類書に書かれてある。

ライト兄弟の失敗―それは事業化計画の不備だ。技術開発は、一旦、可能性を示せば、競合者は少ない努力で追随してくる。事業としてリードを保つには、一時の成果に傲らない技術改良の継続と事業規模の拡大で、競合者を圧倒しなければならない。事業には、経済を先読みする“文系の閃き”が必要になる。

名機を生むのは設計者だけではない。ニューヨーク市~パリ無着陸横断に成功したC.リンドバークは、飛行機の設計に多くの影響を残している。名機を生む必要条件として、誰もが挙げるのは:―

・明確な運用要求/商品企画

・信頼できるエンジンの入手

・最新の科学・工学のインフラ

である。

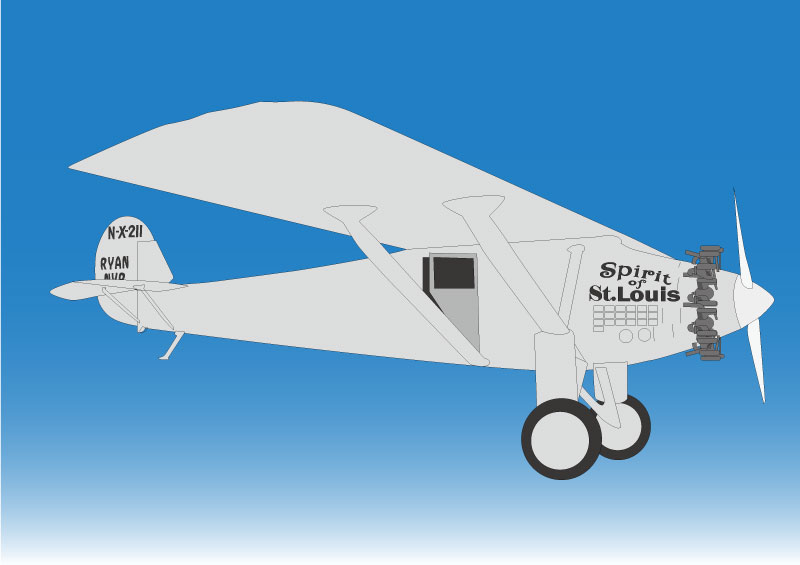

そしてC.リンドバークは愛機の設計に対し明快な要求をもっていた。ともかく限られた資金(個人預金$2,000+支援者の寄付)でつくる。だが、エンジンは高価でも、ナトリウム封入の排気弁をもつ最新のライトJ5ホワールウィンドを使うことにした。無線機は積まないが、正確な航法のために最新の磁気誘導コンパスを購入した(後部胴体に聳える風車は、その一部)。このコンパスを頼りに、1時間毎に数度を補正する大圏コースを飛んで10km以下の誤差でアイルランド南端に辿りついた。製作を引き受けたライアン社は西海岸サンディエゴの小さな工場だったが、そこにはリンドバークの心意気を理解する設計者ドナルド・ホールが居た。ライアンNYP(写真7)は、必要な燃料を積んだ最小の機体だ。燃料タンクを優先したから、操縦席からは前方は見えない。だが、離着陸は技量でカバーできると決断した。愛機 “Spirit of St. Louis” の設計には、C.リンドバークの熟考と “閃き” とD.ホールの有害抵抗を削減するための “細心の工夫” が凝縮されていた。

|

|

| |

写真5 ライト兄弟の大型ヒコーキ凧

|

|

| |

写真6 ライト兄弟・フライヤーの初飛行

|

|

| |

写真7 ライアンNYP “Spirit of St.Louis”

|

|

| |

後退翼機時代を切り拓いた設計者の閃き

設計者の “閃き” の典型的な例が、後にボーイング社の技術担当副社長となったG.シェアラーの敗戦ドイツの研究所での “後退翼の風洞試験データの発掘” である。

今日では、子供の画でも、ヒコーキは後退翼を備えている。だが、ドイツのA.ブーゼマンが、1935年(昭10)に、イタリア・ローマで開催された「高速飛行に関する―第5回ボルタ国際学会」で、“後退翼” が音速を超えて飛ぶ飛行機に非常に有効である?と発表したとき、未だ、一般的には、「超音速飛行など不可能だ!」と思われていたし、その論理の単純さが、かえって幻想的だと思われたのか、出席者から本格的な反響を呼ぶこともなく、そのまま、忘れ去れてしまっていた。

ドイツの敗北が決定的になった1945年(昭20)春、アメリカ陸空軍参謀総長・大将:ハップ・アーノルドは、ドイツ第3帝国の航空技術の遺産を確保するため、フォン・カルマン博士を長とする官民合同の調査団を派遣した。カルマンは、戦前にドイツからアメリカに渡った航空流体力学の世界的権威だった。そして、この調査団に産業界から招かれたのが、アメリカ最初のジェット爆撃機の基礎設計で腐心していたボーイングの空力担当部長だったG.シェアラーだった。シェアラーは、学窓を巣立った後、コンソリデーテッド社でB-24爆撃機の基礎設計に参加し、デビス翼(層流翼型)や高アスペクト比翼の採用で、空力設計技術者として頭角を現し、その後、ボーイング社に移ってB-29爆撃機の初期設計を纏めた実績が官民の間で高く評価されていたのだ。

シェアラーを含むカルマン調査団は、5月7日(ドイツ降伏の日)、ドイツ南部フォルケンレーデのゲーリング研究所に入った。そしてキャビネット群に納められていた無数の試験研究ファイルのなから、A.ベーツ教授等が行った後退翼模型の風洞試験のレポートに目を留めることになる。それは、まさに「秋水 一閃!」だった。

レポートのサインからA.ブーゼマンが呼び出され、彼が現れたとき、カルマンは、1935年(昭10)の学会後の懇親会のテーブルでの会話を回想することになる。

G.シェアラーは、ドイツにおける “後退翼の研究” の発見の経緯に関連して、

“You just don’t see a thing until you want to see it !”(「何かを見出そう…という意欲をもって取り組まなければ、見るべきものを、見出すことはできない」)

という言葉を残している。

シェアラーは、後退翼の効果の仮計算とコメントを付し、複写したデータをシアトルの基礎設計チームに軍用郵便で急送した。後退翼をつけたボーイングB-47(写真8)の試作機は、1947年(昭22)12月17日に、そして資料の提供を受けたノースアメリカン社のXP-86セーバーの1号機は1947年(昭22)10月1日に、それぞれ初飛行した。アメリカの航空技術は、ジェット機時代の先端を往くことになる。

偶然に近い後退翼の発見だったが、偶然を生む機会をつくったのは、アメリカ陸空軍のTopにあった大将ハップ・アーノルドの慧眼だった。アーノルドは、ライト兄弟から操縦教育を受けたアメリカ陸空軍創成期からの軍人だったが、作戦や軍制だけでなく、航空技術の発達に常に関心を持ち、航空機産業に影響を与え続けてきた貴重な人材でもあったのだ。そして、アーノルドがつくり出した千載一遇のチャンスに “閃き” が生まれたのは、G.シェアラーに「技術者としての日頃の研鑽」があったからだ。官民の絆の妙だ。 |

|

| |

写真8 ボーイングB-47爆撃機

|

|

| |

映画 『超音ジェット機』 と 『ライトスタッフ』

そのとき、イギリスの航空技術界は、どうしていたか?イギリスのロイ・フェッデン卿を長とする調査団は6月22日にフォルケンレーデの研究所に辿りついた。だが、アメリカ陸軍のMPが門を閉ざしていた。やっと中に入れてもらったら、アメリカの民間人がいて、風洞が通風され、そこに後退翼のついた模型が置かれていた。だが、翌朝、彼らが再び訪れた時には、風洞模型も、アメリカ人の姿も無かった…

アメリカ調査団が取得した技術レポートは、協定に基づいて、後刻、ソ連を含む連合国、各国に送られた。だが、イギリスの戦闘機の名門:ホーカー社の技師長シドニー・カムは「敗戦ドイツの技術資料など!」と、顧みなかった…とも云われている。同情的に見れば、倒産した会社の通販のカタログ並みに扱ったのだろう!

当時、イギリスは、ジェット・エンジンの開発で先行し、ドイツ亡き後の世界の空を、軍用でも、民生用でも世界をリードしているかに見えた。その自負を表徴しているのが、日本では1953年(昭28)正月に封切られた映画『超音ジェット機』(原題 “The Sound Barrier”、ロンドンフィルム)である。映画の主人公は、朝、ジェット戦闘機でロンドンを飛び立ち、エジプト・カイロを訪れ、実用テスト中の旅客機「コメット」に便乗して、夕刻にはロンドンに戻ってくる。軍用でも、民生部門でも、イギリスの航空技術は、世界を席巻するかに見えた。日本の航空技術のリーダー達(筆者の上司や恩師)も、この映画にはinspireされたと語っている。

ところで、アメリカの有人宇宙開発を画いた映画『ライトスタッフ』(原題 “The Right Stuff”、ワーナー・ブラザース)をご覧になっているだろうか。あの中に、人類が初めて音速を超える飛行に成功するシーンがある。1947年(昭22)10月14日だ。航空雑誌の記者が “ベルXS-1(写真9)で音速を突破した” スクープを、エドワーズ空軍基地の公衆電話から本社に伝えようとしたとき、後を追って電話ボックスに入ってきたFBI職員によって電話を切られてしまう。当時は “ヒコーキで音速を超えることができた!” …ことが、重要な国家秘密だったのだ。

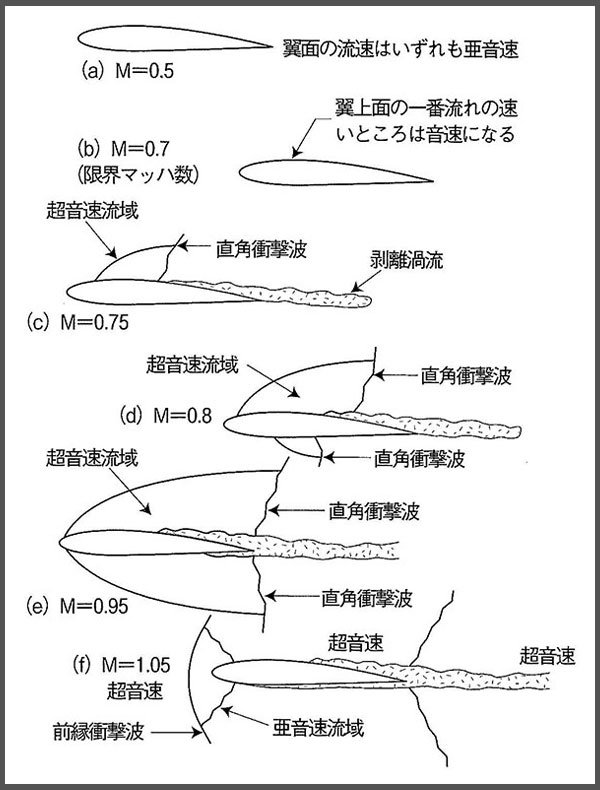

イェーガーは、その後の講演会で「 “最大の秘密” は、音速を超えるときに生じる姿勢変化を “昇降舵を使わずに、水平安定板の取付角を調整(トリム)して克服したこと” だった。これは同盟国の英国にも秘密だった」と語っている。そのとき「昇降舵は、舵面に発生する衝撃波によって無能」になっていたのだ(図1)。

イギリスの後退翼研究機P.1052(ホーカー・シーホーク戦闘機改)(写真10)が飛んだのは1948年(昭23)11月19日だった。P.1052の主翼だけに後退角、尾翼は原型のママというスタイルが、イギリスの航空技術が、この時点では音速に迫る飛行機の課題:衝撃波と後退翼と尾翼の関係を十分に理解できていなかったことを示している。映画『超音ジェット機』の主役になった主・尾翼に後退角をもつスーパーマリン・スイフトの原型機541の初飛行は1951年(昭26)8月1日になっている。

ジェット・エンジンの開発で先行し、ジェット旅客機コメットによって世界をリードするかと思われたイギリスの航空技術は、ボーイングの後退翼ジェット爆撃機B-47とそれに続く旅客機707によって追い抜かれてしまう。後退翼ジェット爆撃機ボーイングB-47の出現が、如何に衝撃的だったかは、映画『戦略空軍命令』(原題 “Strategic Air Command”、パラマウント映画)と『B52爆撃隊』(原題 “Bombers B-52”、ワーナー・ブラザース)を見て戴こう。

ともかく、航空技術者や科学者を志しても、限界飛行を体験する機会に巡り合える機会は、まず無い。映画を通じて得られる仮想体験は非常に貴重である。

|

|

| |

写真9 ベルXS-1

|

|

| |

図1 遷音速における衝撃波の状況

(出典:“Aero dynamics for Naval Aviators” by H. H. Hurt, Jr, U. S. NAVY, NAVWEPS00-80T-00, 1959図版提供:

『世界の傑作機No.93ノースアメリカンF-86セイバー』文林堂、2002)

|

|

| |

写真10 ホーカーP.1052

(写真提供:せきれい社。出典:『別冊航空情報グロリアス・ウイングス増補改定版』酣灯社、2001)

|

|

| |

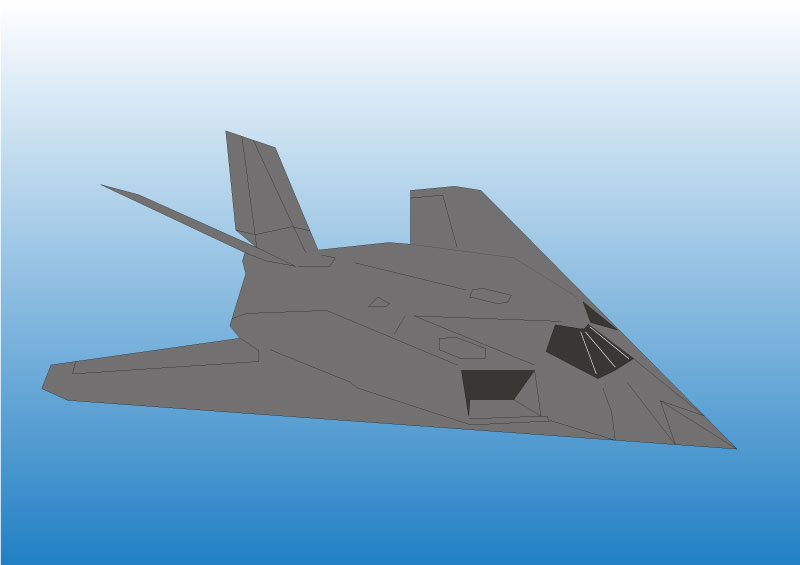

顧みられなかったレポートと「ステルス戦闘機」

湾岸戦争の活躍で一躍有名になったステルス戦闘機も、発表後9年も顧みられなかった研究論文を返り咲かせた若い技術者の “閃き” から生まれた。第2次世界大戦後、日本では平和な日々が続いていたが、中東では戦争が繰り返されていた。そして1973年(昭48)10月6日の未明、第3次中東戦争で奪われたシナイ半島を奪回しようと、エジプト軍は粛々とスエズ運河を渡った。第4次中東戦争だ。夜明けと共にエジプト軍に殺到したイスラエル空軍機は、ソ連製の対空ミサイルとレーダー誘導の対空機関砲で要撃され、大打撃を受けた。アメリカ空軍に驚愕が走った。このままではアメリカ空軍が無力な案山子(カカシ)になってしまう。対抗策として、超低空を超音速で突っ走るスーパークルーザーとか、かつての少年向け未来小説『見えない飛行機』(山中峯太郎著、ポプラ社、1953)の再現:レーダーに映らない戦闘機の研究が浮かび上がってきた。U-2やSR-71偵察機でも、レーダーの反射を少なくする工夫はされてきたが、対空火器群と対抗し、それを破壊するためには、徹底して反射を減らす必要がある。設計が行き悩んでいた1976年(昭51)4月のある日、青年技術者デニス・オーバーホルダーが、9年も前に、ソ連(ロシア)で発行された論文集の中から、P.ユフィムツェフが書いた「回折理論による鋭角面の電波の解析」という研究を見出してきた。難解で退屈な論文だったために放置されていたのだろうが、この論文の数式を使えば、三角平板のレーダー反射が計算できるというのだ。鬼才ケリー・ジョンソンからロッキードのスカンクワークス(特命先進航空機設計室)を引き継いでいたベン・リッチは「それなら、ともかく計算できる平面で飛行機の表面を覆ってしまえ!」と閃いたのだろう。“折り紙ヒコーキでは、円味(まるみ)の無い、鋭い前縁から発生する渦が揚力の発生に貢献している” という新しい流体力学の知識と、コンピュータでの最適化を融合させて、F-117(写真11)のスタイルが完成した。コンピュータの能力が拡大したから、今日では3角形⇒多角形⇒曲面にと発展した形状のステルス機が登場してきている。

|

|

| |

写真11 ロッキードF-117

|

|

| |

YS-11を想う ―

YS-11については、既に多くが語られている。この計画に途中から呼び出された若者の立場で振り返ってみると、先輩たちは、プロペラの双発機などと、嵩を括り、海外の航空技術が戦後に苦闘していた「大馬力・双発機の安全性の基準」を理解していなかった。そのために、試験飛行で次々と難問に突き当たった。それを救ったのが、見過ごされていたスプリング・タブやダウン・スプリングという海外の技術を見出した筆者等若手技術陣の “閃き” だった。しかも、メーカーは旅客機の全天候運用やサービス補給とシステムに無知だった。エアライン関係者の国産機に対する支援・支持によって、苦情を乗り切り、最後には、退役が惜しまれる飛行機になっていた。

|

|

| |

YXX計画の彷徨いと閃き

ボーイング767の共同開発を終えた後、我国の航空工業は、原油価格の高騰に適応する150席クラスのYXXの国際共同開発を模索した。ともかくボーイングと協定を結んだが、計画は原油価格の変動に翻弄され続けた。そうしたある日、後にボーイング側の計画責任者A.ムラリーから提示されたのが、ロッキードL1011やダグラスDC-10と、ほぼ同じ胴体径の客室をもつ双発大型350席クラスの旅客機777計画だった。もし、計画が漏れ、MDが動けば、新型機は販売開始・納入で遅れをとるのは避けられない。かつてロッキードL1011がDC-10に遅れをとり、無理な販売競争に追い込まれた道だ。だが、ムラリーは、断固として「MDは動かない!」。YXXが777となった瞬間だった。何がムラリーを閃かせたのか?語られることのない謎だ。

|

|

| |

“Salute to Kelly Johnson”の集いから

名機を生む、設計者の “閃き” の基本が、日頃の研鑽にあることを、前述のG.シェアラーの言葉は指摘しているが、最後に、ロッキードF-104やSR-71のように、航空技術史に残る飛行機を、いくつも残したケリー・ジョンソンが、晩年、アメリカ航空宇宙学会が開催した “Salute to Kelly Johnson” という一夕の催し(Brawn Bag Party)で、語った言葉を伝えて、この稿の締めくくりとしたい。

“画期的な飛行機を成功させるためには、飛行機が大空で遭遇することは、全て地上で再現し、確認して置かなければならない”(エンジンの高空・高速環境でのテストや3音速(亜・遷・超)大型風洞をはじめとする、リグ試験研究設備やシミュレータなどの充実を図れ!)

|

|

| |

参考文献

“Skunk Works : A Personal Memoir of My Years at Lockheed” by Ben R. Rich & Leo Janos, Little Brown & Co, 1994

(邦訳:『ステルス戦闘機―スカンク・ワークスの秘密』ベン・R.リッチ著、増田興司訳、講談社、1997)

“Vision― A Saga of the Sky 2nd Edition” by Harold Mansfield, Madison Publishing Associates,1986.

(邦訳:『創造と挑戦:ボーイング・スピリットジャンボジェットとアポロまで』ハロルド・マンスフィールド著、高橋達男訳、産業能率短期大学出版部、1970)

『海鷲の航跡:日本海軍航空外史』海空会日本海軍航空外史刊行会編、原書房、1982

『大空への挑戦プロペラ機編』、『大空への挑戦ジェット機編』鳥養鶴雄著、グランプリ出版、2002

|

|

| |

Copyright (c) 2019 Japan Aeronautic Association All Rights Reserved

|

|

| |

|

|