|

||

|

||

|

||||||||

| 宇宙技術にあって米欧ロに対する劣勢は、新たなイノベーションを起こす契機と信じ、大いなる挑戦として切磋琢磨してきた。たとえ、周回遅れにされたとしても絶対に諦めない、別の視点では先頭集団の前を走っているのだから。その証拠の端的な例は、イオンエンジンの高性能推進に支えられて「はやぶさ」にて実現した、地球~小惑星間往復航行と小惑星サンプルリターン観測法(2003年~2010年)である。科学や技術を越えて、より大きな世界観を得ることができた。さらに続けて「はやぶさ2」小惑星探査ミッション(2014年~)が進行中である。ここまで培った挑戦的スキームを宇宙のみならず地上活動に展開し、イノベーションを巻き起こす新たな施策「宇宙探査イノベーション・ハブ」事業を仕掛けている。 |

||||||||

図1 小惑星サンプルリターン小研究会(1985年)冊子の表紙[1]。 宇宙飛行士が小惑星に取り付いて、削岩機で表面を削りサンプル採取する様が描かれている。 |

||||||||

1 宇宙への往来技術日本の宇宙技術は、故・糸川英夫教授を開祖として1955年ペンシルロケット水平発射から始まった。弾道ロケットは1957年国際地球観測年(IGY)を契機に高度100kmに到達し、超高層大気や電離層プラズマの研究に供された。さらに技術を進捗させ、ラムダ・ロケットにて1970年「おおすみ」の地球周回軌道投入に至る。さらに射程を伸ばし1985年には、「さきがけ」「すいせい」と2機の探査機がミュー3型ロケットにて太陽周回軌道に投入されて、ハレー彗星の観測を行った。この同じ年に「小惑星サンプルリターン小研究会」[1]という集まりが宇宙科学研究所にて催されている。図1にその小冊子の表紙を示す。宇宙飛行士が小惑星に取り付いて、削岩機で表面に穴を開けて標本を取り出して、地球に持ち帰ろうとする様が描かれている。当時の実力からして、到底実現するはずのない崇高な目標であったが、このような未来を拓くために、科学技術研究開発に果敢に挑戦をしていた。さらなる超遠距離飛行を達成するため、次にミュー5型ロケットを完成させ深宇宙に500kgを投入し本格的深宇宙探査に乗り出すことが、1990年代初頭の宇宙科学研究所の最大テーマであった。我々電気推進工学部門も、栗木・元教授のご指導のもと、この次期ロケットに最適化された電気推進の研究開発を続けていた。 |

||||||||

2 小惑星サンプルリターンミュー5型ロケット開発が具体化するにつれ、深宇宙探査機の机上検討が開始される。科学領域では火星探査やペネトレータ月探査であり、工学分野では金星気球・月ローバー・小惑星探査[2]であった。これらの中から、技術的成立性があり多くの工学研究分野を包含し且つ科学的価値ある宇宙ミッションが選別され、1993年11月に「ネレウス小惑星サンプルリターン計画90日検討会」が招集された。その時提案された探査機の原案を図2に掲げる。光学航法カメラ・高度計・ターゲットマーカー・採取装置・標本移送機構・帰還カプセルと、後に「はやぶさ」として実現される主要な機器が既に構想されている。そして、小惑星サンプルリターン法の技術実証を目的として、工学試験機「MUSES-C」(Mu Space Engineering Satellite-C)計画が開始される。小惑星サンプルリターンを実現するには、地球~小惑星間を往復できる長距離飛行を実現するエンジンとして、(図2に描かれている固体推進モーターではなく)電気ロケットを投入しなければならない。私は、電気推進イオンエンジン[3](図3参照)の担当として本計画に加わり、世界標準とは一線を画した無電極でプラズマを生成するマイクロ波放電式イオンエンジンの宇宙実現に挑戦した。突拍子もないアイデアなど成就するはずがない、日本なんかにそんな大事業は出来るはずがないと揶揄されつつも、それをバネとして跳ね返す意気込みで邁進してきた。幸いなことに、システム設計・電気推進機器設計・耐久試験設備の建設・耐久試験・フライトモデル製造試験・宇宙機組み立てと順調に進んだ[4]。地上において2年半を要する2万時間の実時間耐久試験を2度実施して、合計5年間を投じて宇宙運用に備えた。小惑星科学の側面からは、藤原・元教授の述懐[5]を参照されたい。 |

||||||||

図2 ネレウス小惑星サンプルリターン計画原案(1993年)。

|

||||||||

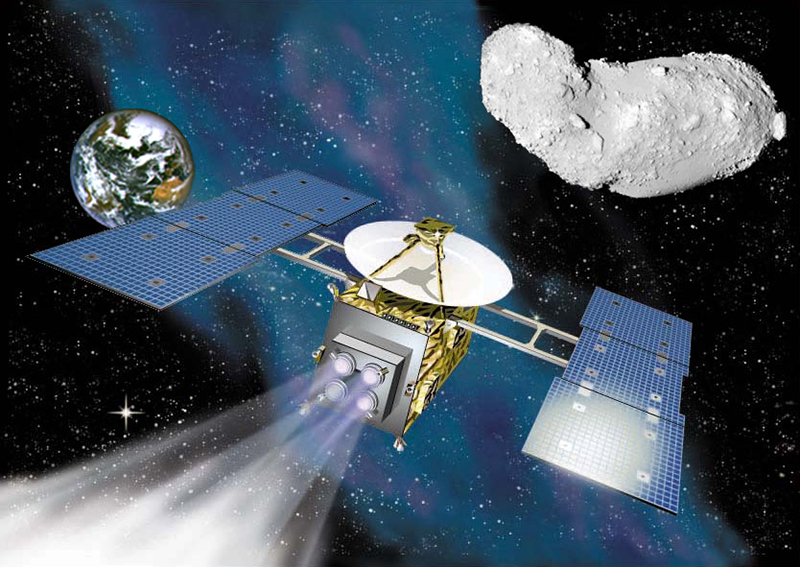

| 小惑星着陸とサンプルリターンを目標とするMUSES-C改め「はやぶさ」は、野心的な工学の粋をたった500kgのボディーに最適化して詰め込んで完成し、2003年5月9日にミュー5型ロケット5号機により深宇宙投入され、イオンエンジンによる動力航行を開始した(図4参照)[6]。2004年5月19日に地球に再び接近しスイングバイを行い、イオンエンジン加速と合わせて合計約4km/sの増速を得て小惑星への遷移軌道に乗り換え、さらに以降もイオンエンジン噴射が続けられた。2005年9月12日に小惑星「いとかわ」とのランデブーに成功した。イオンエンジンを停止して慣性飛行で接近するに連れて、日々小惑星が詳らかにされて行く2週間は、まさに「技術イノベーションによるフロンティア開拓」を実感する至福の時であったと記憶する。往路運用にて、イオンエンジンは延べ25,800時間運転、22kgの推進剤を消費し、1,400m/sの増速を行った。小惑星の遠隔観測の後、2回の着陸を敢行した。しかし、姿勢制御用リアクションホィール(RW)3台のうち2台の機能を喪失し、さらに2005年12月8日に化学推進用燃料が漏洩して姿勢制御を失い行方不明となった。幸運にも2006年1月23日に通信が回復し、電力を用いず四つのイオンエンジンからキセノンガスをそのまま噴射することにより、スピン姿勢安定の状態で探査機の復旧に成功した[7]。 | ||||||||

図4 宇宙動力航行する「はやぶさ」小惑星探査機。 地球と小惑星は、はやぶさ探査機による実写。 |

||||||||

| 残存した健全なRW1台を作動させて、バイアスモーメンタム方式の非スピン姿勢安定を確立し、イオンエンジンによる並進加速を再開して地球帰還を目指した[8]。この時、イオンエンジンは±5度角度調整の効く2軸のジンバル台に搭載されているので、推力の方向を質量重心から意図的に外すことによって、Y軸およびZ軸回りのトルクを発生させて姿勢制御を行った。地球帰還目前に、部分故障が発生したものの、本来の組み合わせを超え、健全なイオン源と中和器をバイパス回路で接続し、急ごしらえの1式のイオンエンジンとして作動させる「クロス運転」にて窮地を脱した。第1期復路軌道変換を2007年4月から10月まで、第2期として2009年2月から2010年3月まで実施し、地球~小惑星間の往復宇宙航行を達成した。この間イオンエンジンは延べ39,600時間の宇宙作動を行い2,200m/sの増速にて、「はやぶさ」小惑星探査機の地球~小惑星間往復動力航行を完遂した[9]。 2010年6月13日にカプセルは探査機より分離され、地球大気に突入し、豪州ウーメラ砂漠の上空に2条の大火球(図5参照)が現れた。その1つは探査機本体であり、砕け散り消滅した。もう1つの光跡となったカプセルは、安定飛行を続け減速し、高度5kmでヒートシールド分離・パラシュート展開・ビーコン電波放射が正常に履行された。すぐさまヘリコプターが離陸し、夜間のうちに着地したカプセルが目視確認された。翌14日午後にカプセルの回収、さらに15日午前には分離された2つのヒートシールドも無事確保された[10]。 |

||||||||

図5 第2宇宙速度で大気投入する「はやぶさ」探査機とカプセル。 キセノンの青紫の光を放ちながら分解する探査機。中央右側の輝点が帰還カプセル。 |

||||||||

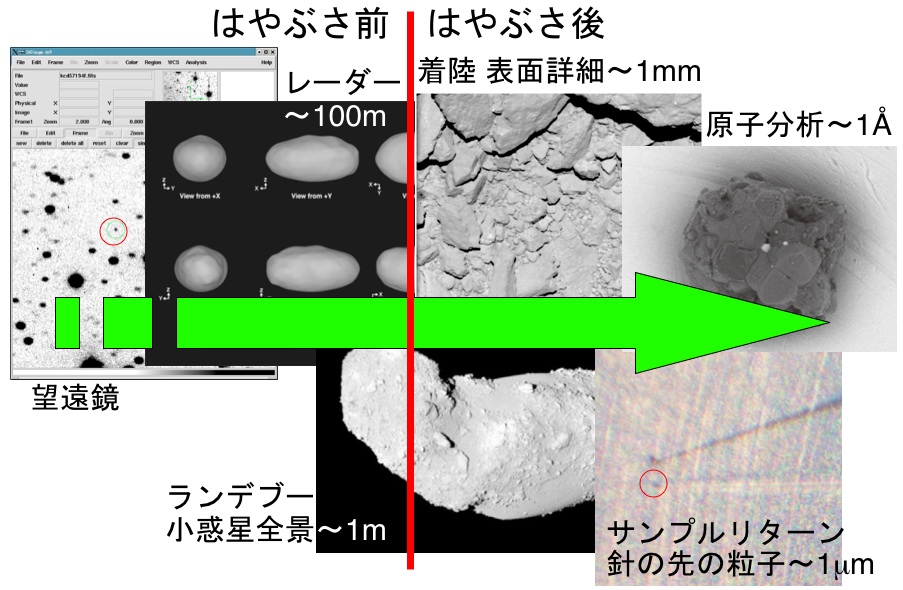

| 技術的な観点から、図6に示すようなorder of magnitudeの技術革新を主張したい。「はやぶさ」以前では、望遠鏡やレーダーしか小惑星の観測手段はなく、その空間分解能は100mがせいぜいであった。「はやぶさ」がランデブーや着陸を果たした時、それは1mや1mmに改善された。採取された小惑星試料は、顕微鏡を介してミクロン級でその姿を現した。原子レベルの分析は、オングストロームの精度に至る。両者とも赤丸で囲む点に過ぎないが、図6の最左と最右の写真は隔世の技術差を示している。「小惑星サンプルリターン」が有効な観測手法であることを世界に知らしめた。「はやぶさ」の地球~小惑星往復探査は、科学や技術の範囲を越えて大きな社会反響をもたらし、映画がいくつも作られたことは我々の想定外であった。 | ||||||||

図6 「はやぶさ」による観測分解能の向上経緯(2003年~2010年)。 天文単位からオングストロームへ、21桁の技術革新・イノベーションの事例である。 |

||||||||

3 はやぶさ2小惑星探査工学技術試験機として運用された「はやぶさ」にて培われた技術を用いて、次の小惑星探査を目指した「はやぶさ2」ミッションが進行している[11]。2014年12月にH2Aロケットで打ち上げられた600kgの探査機(図7参照)は、イオンエンジン加速と地球スイングバイを組み合わせたΔVEGA(Delta-V Earth Gravity Assist)航法にて巡航中である。小惑星「りゅうぐう」に2018年ランデブーし、リモートセンシングの後、標本採取のための着陸運用を複数回行い、再度イオンエンジン動力航行にて2020年に地球帰還する計画だ。 |

||||||||

図7 打上直前の「はやぶさ2」小惑星探査機(2014年11月、種子島宇宙センターにて)。 円錐形のPAF(Payload Attach Fitting)の上に搭載された探査機。4台のイオンエンジンが見える。 |

||||||||

|

初号機では多くのトラブルに見まわれたので、それを克服し日本のお家芸である小惑星サンプルリターン手法を確実に実行するため、また宇宙技術をさらに振興させるため、以下に示す多くの技術洗練化を施している。 1)ランデブーや着陸と言った小惑星近傍運用の確実性・運用性向上のためのデータ処理系・姿勢系の自律機能強化。 2)マイクロ波放電式イオンエンジンは推力8mNから10mNに増強。 3)リアクションホィールは3台から冗長構成全4台化して、姿勢制御能力と確実性の向上。 4)2液スラスタは、押しガスタンクを燃料用と酸化剤用と完全独立、および配管熱設計は主従系統を完全独立化。 5)従前のX帯に加えてKa帯通信波を追加し、8kbpsから32kbpsに高速化した深宇宙通信の実現。 6)高精度軌道決定のため、DDOR(Delta-Differential One-way Ranging)用トーン信号の2波化。 等である。「はやぶさ」の知見として、小惑星の表面物質は長らく宇宙環境に晒されており宇宙風化を受けていることが判明した。そこで科学観測の価値を深めるため、小惑星表面からの標本採取に加えて、内部からの物質取得も目指している。銅製のインパクターを小惑星に打ち込み、新たなクレーターを生じさせ内部を露出させた上で、その周辺からの標本採取を試みる。採取した標本を收るコンテナの清浄度管理や汚染防止を強化して、初号機のOリングからメタルシールに換装された。近赤外線分光器・中間赤外および可視光カメラ・レーザー測距計によるリモートセンシングに加え、複数の分離ロボットを着地させ表面から直接データを得て、多角的な観測を目指している。 |

||||||||

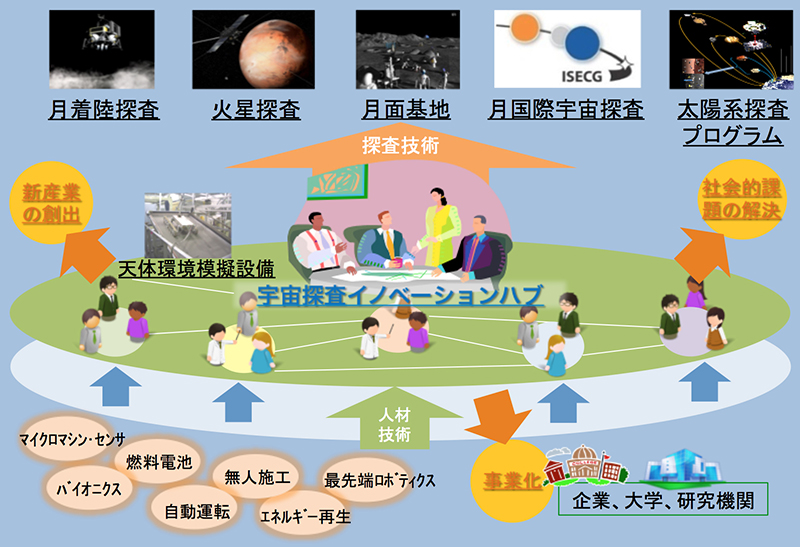

4 宇宙探査イノベーションここまでの歩みを米国と比較しながら省みよう。1970年に打上られた日本初の人工衛星「おおすみ」は質量たったの24kgであった。日本がこの事業を成功させた半年も前に、米国はアポロ11号で2人の宇宙飛行士を月の表面に降り立たせている。筆舌に尽くし難いほど天文学的な日米の技術格差であったと言えよう。それでも地道に技術を推し進め、世界の趨勢が液体燃料ロケットであるに対し、特徴ある固体燃料ロケットを発展させて、1985年に太陽を巡る軌道に「さきがけ」「すいせい」2機の探査機(質量140kg)を送り、ハレー彗星観測船団に合流することができた。しかし列強各国が駆使する探査機はどれも大型であり、日本の貧弱は否めない。さらに努力を続け、惑星への片道ミッションを実現し得る500kgを打ち上がられるミュー5型ロケットの完成に漕ぎ着けた。これとて最小規模の惑星探査機を仕立てるのが精一杯であり、米欧ロに伍してゆくには非力と言わざるをえない。この小規模な宇宙システムであっても長距離飛行を実現させるため、ロケットではなく探査機に搭載する推進装置を電気ロケットで高性能化する方法が、打上質量の制約を克服するために見出したソリューションである。この技術こそが、「はやぶさ」に地球~小惑星間往復飛行を実現させ世界で初めて小惑星サンプルリターンを証明し、引き続く「はやぶさ2」が今現在宇宙航行中である。この日本のアドバンテージをそのまま見過ごされるはずもなく、いよいよ米国は2016年、OSIRIS-REx(Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer)という小惑星サンプルリターンミッションに乗り出してくる。この計画は、電気ロケットを使わず、打上質量2t総工費1千億円という規模であり、いずれの数値も「はやぶさ2」の3倍強である。年間予算も職員数も、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の10倍規模の米国航空宇宙局NASAのやり方を推して知るべしと言った感である。逆に言えば、米国の1/3で日本は小惑星サンプルリターンが実施し得る。国力に見合うソリューションでもって、日本独自の宇宙探査を推し進め、10倍の巨人と渡り合っているのだ。劣勢は未来永劫不利なのではない。それを克服しようとする工夫と努力を誘発し、その時利用できる最新技術を導入する好機である。そして一度ソリューションが見出されれば、新天地・ブルーオーシャンが眼前に開くのだ。日本は、「国際宇宙ステーション」の根幹部分を担い、世界15カ国と協働しながら地球近傍での有人宇宙活動を行っている。また、「かぐや」による月、「はやぶさ」「はやぶさ2」による小惑星への無人探査を独自に進めている。数々のイノベーションに支えられたここまでの達成を元に「宇宙科学」「宇宙工学」「有人宇宙活動」と連携しつつ、今後推し進めたい「宇宙探査」とは、人類の生存圏・活動領域を太陽系宇宙に拡大し、新たな宇宙開発利用の価値を創出する事業である。人類のフロンティアを切り開く宇宙探査は、産学官を魅了し糾合するには有り余るトピックスと信ずる。しかし残念なことに、狭い仲間内と古典的手法に囚われすぎて斬新なアプローチが取れず、魅力的なミッションを次々とは創造できていない。このような分析と反省のもと、JAXAは宇宙探査を未来の事業として見定めて、産学官の英知を結集する新たな施策でここに乗り出そうとしている。 新しい部門「宇宙探査イノベーション・ハブ」[12]は、既成組織でない新たな参加者を募り、新機軸として宇宙探査に資する技術研究開発を目指している。概念を図8に示す。ここで培った技術を基に革新的な宇宙ミッションを実現させるだけでなく、参加組織が宇宙のみならず地上への応用展開を図り、成果を波及拡大させ、社会にGame Change(現状を打破する、革新的な、考え方を根本から変える)を巻き起こすのだ。具体的に次のような施策を準備している。 |

||||||||

図8 宇宙探査イノベーション・ハブ事業の概念。 産学官から人材と技術を糾合・交流し、宇宙探査を推進するだけでなく、 地上にイノベーションを起こしたい。 |

||||||||

参考文献 [1]「小惑星サンプルリターン小研究会」、1985年、宇宙科学研究所 [2]中谷一郎、斉藤宏文、川口淳一郎、「工学衛星計画について」、1991、科学衛星シンポジュウム、ページ99 [3] H. Kuninaka and S. Satori, “Development and Demonstration of a Cathode-less Electron Cyclotron Resonance Ion Thruster”, Journal of Propulsion and Power, Vol.14, No.6, Nov-Dec 1998, pp. 1022-1026 [4] 國中均、「無電極マイクロ波放電式イオンスラスタの研究・開発」、日本航空宇宙学会誌、第46巻、第530号、1998年3月、ページ174-180 [5]藤原顕、「衝突研究から「はやぶさ」、そしてその先へ」、日本惑星科学会誌「遊・星・人」第21巻、第2号、2012年、ページ168-174 [6] 國中均、西山和孝、清水幸夫、都木恭一郎、川口淳一郎、上杉邦憲、「小惑星探査機「はやぶさ」搭載マイクロ波放電式イオンエンジンの初期運用」、日本航空宇宙学会論文集、第52巻、第602号、2004年、ページ129-134 [7]川口淳一郎、「はやぶさによる小惑星イトカワの探査」、學士會会報、第858号、2006年、ページ100-113 [8]細田聡史、國中均、「イオンエンジンによる小惑星探査機はやぶさの帰還運用」、プラズマ核融合学会誌、第85巻、第5号、2010年、ページ282-293 [9] K. Nishiyama, S. Hosoda, H. Koizumi, D. Nakata, Y. Shimizu, I. Funaki, H. Kuninaka and J. Kawaguchi, “Hayabusa’s Way Back to Earth by Microwave Discharge Ion Engines”, AIAA- 2010- 6862 ( 2011) [10] 國中均、「「はやぶさ」小惑星探査機の地球帰還」、學士會会報、第885号、2010年、ページ49-55 [11] H. Kuninaka and Hayabusa-2 Project, “ Deep Space Exploration of Hayabusa-2 Spacecraft”, ISTS-2015-k- 61, 30th ISTS, Kobe July 2015 [12] http://www.ihub-tansa.jaxa.jp |

||||||||

Copyright (c) 2019 Japan Aeronautic Association All Rights Reserved |

||||||||